2026.02.27

2026.02.27

教員の納富です。

今回は、「連携総合ゼミ」についてお話しします。

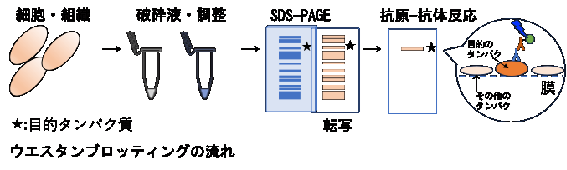

連携総合ゼミとは、複数の学科の学生がチームを作り、具体的な症例をもとにグループワークを通じて総合的な支援策を考える授業で、

チーム医療の実践的な学びを目標とする本学の特色ある授業のひとつです。

大学の夏休み期間中の1週間、集中授業として開講されました。

ゼミの運営は、参加する学生の皆さんに委ねられており、ゼミごとに考えた支援策を最終日に受講生全員の前で発表します。

私はアドバイザーとして、ゼミの運営を見守りました。

私が参加したゼミでは、本学の理学療法学科、視機能科学科、救急救命学科、健康栄養学科、看護学科および新潟リハビリテーション大学の学生の皆さんがチームとなり、

「サルコペニアの摂食嚥下障害による誤嚥性肺炎症例に対する多職種連携」をテーマに支援策を検討しました。

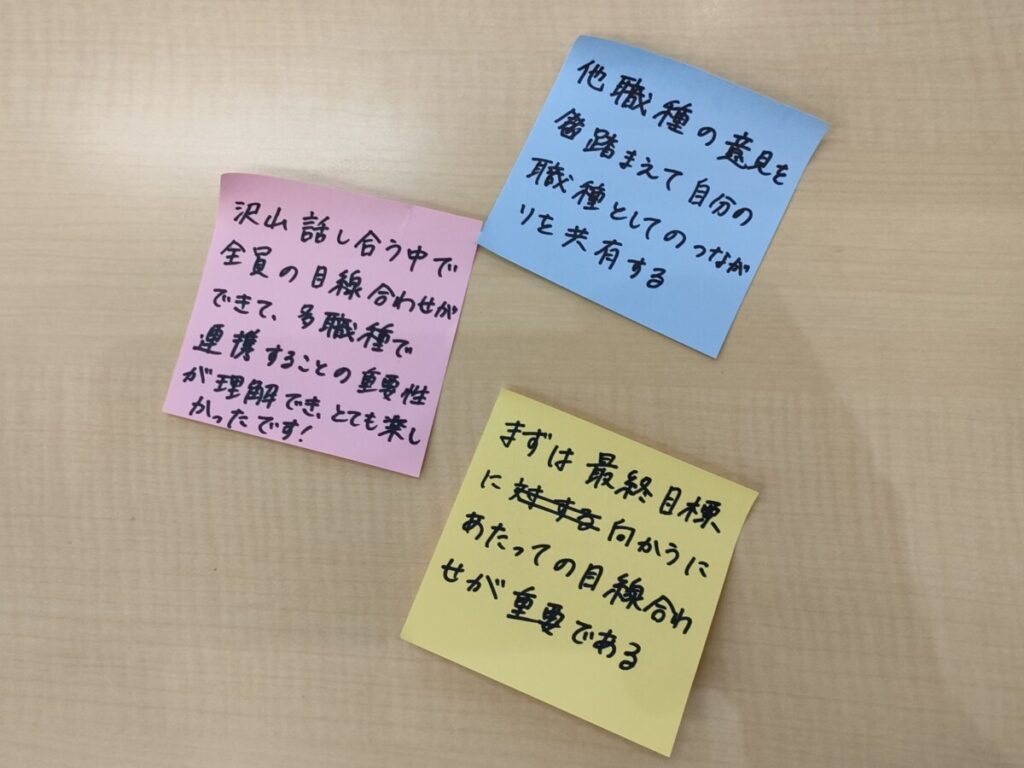

授業の前半は、各職種が個別に支援策を検討しており、会話も少なかったように見受けられましたが、

アドバイザーの先生の発言がきっかけとなって、学生の皆さんの「連携」への意識が徐々に変化していったことが強く印象に残りました。

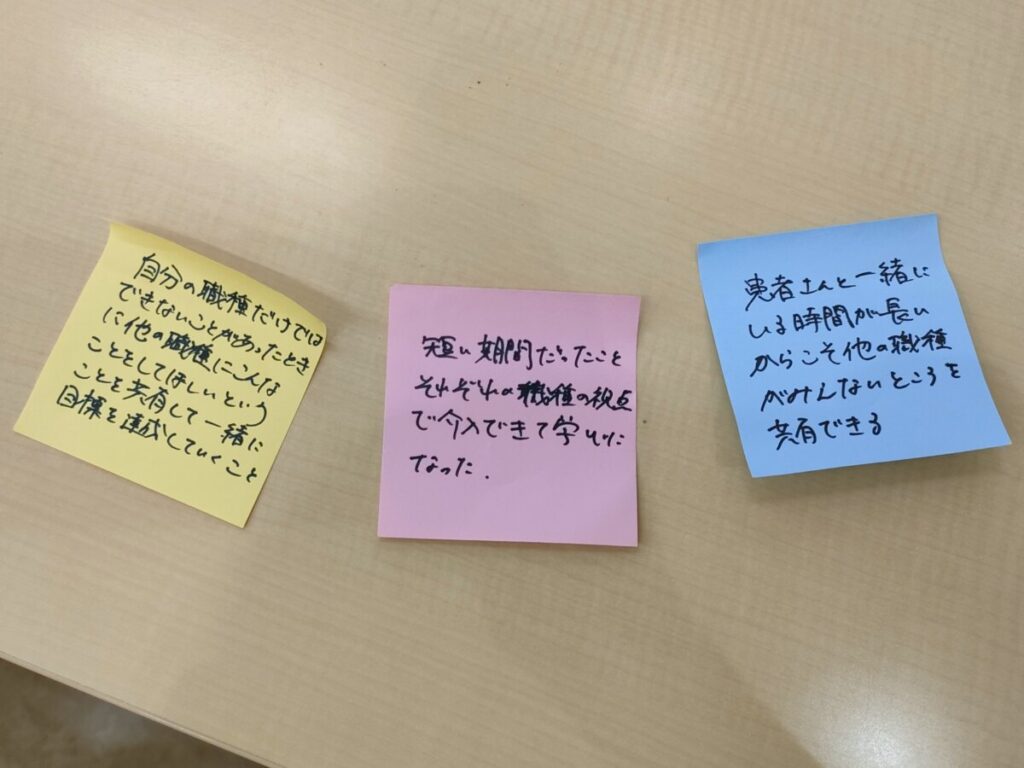

アドバイザーの先生がおっしゃったのは、それぞれの職種の「重なりシロ」を見つけることから「連携」が始まる、ということです。

言い換えると、患者さんの抱える課題に対して、自分の職種だけでは完結できず、他の職種にお願いしたいことを考えてみることから連携が始まる、ということかもしれません。

ゼミの中では、例えば「誤嚥」という課題に対し、看護師、管理栄養士、理学療法士が連携して食事時の姿勢の調整を行うことや、

看護師、管理栄養士、視機能訓練士が連携して食事環境の整備を行うことができる、という発見がありました。

私たちのゼミの特徴は、教員側も、理学療法学科、臨床技術学科、健康栄養学科、医療情報管理学科に所属する多職種から構成されていた、ということです。

このゼミを契機に、私自身が、どのように多職種連携を促していくかについて、多くのことを学ばせて頂きました。

健康栄養学科の学生の皆さん、また、これから大学生になる高校生の皆さん、ぜひ、貴重な出会いと多くの学びを得られる連携総合ゼミに参加してみてください。

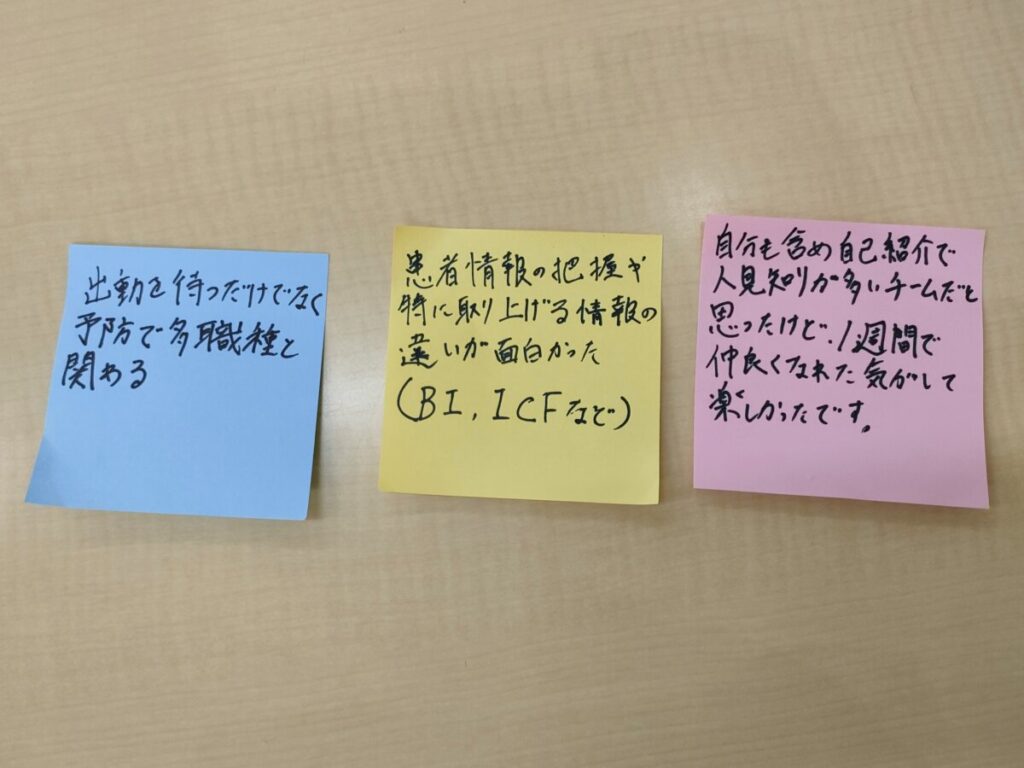

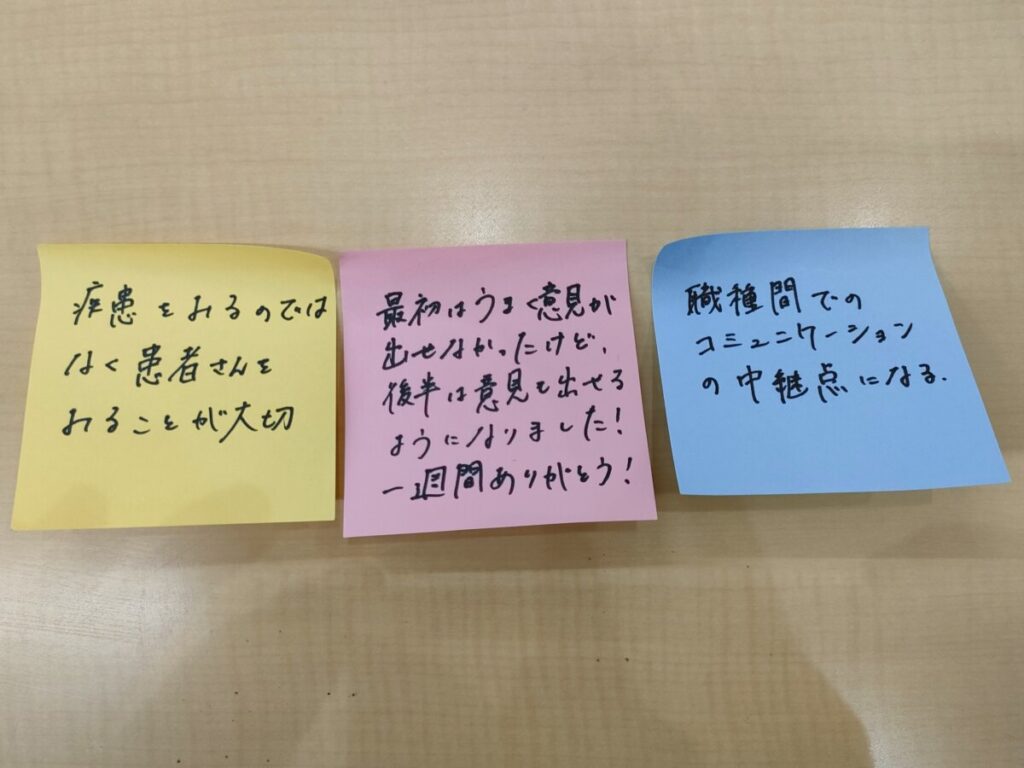

(写真は、発表会の様子と、発表会後の学生の皆さんの感想です。)